|

|

|||||||||||

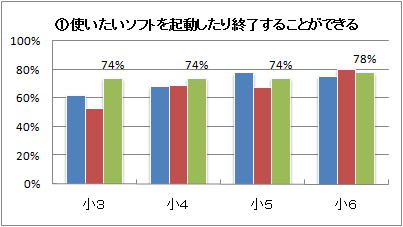

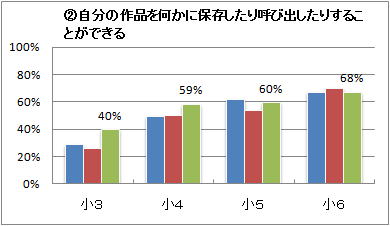

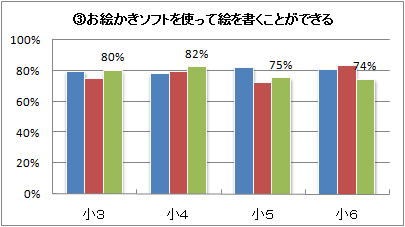

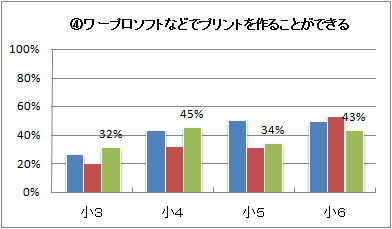

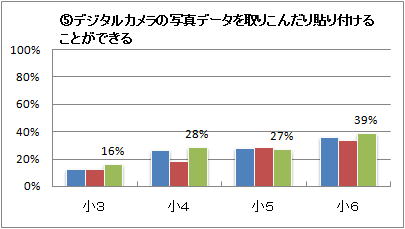

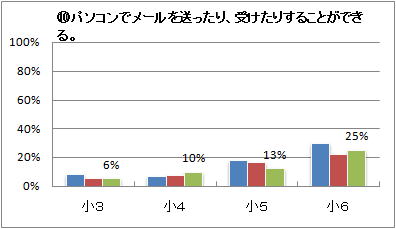

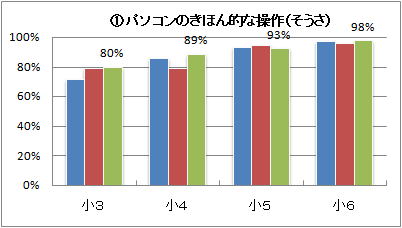

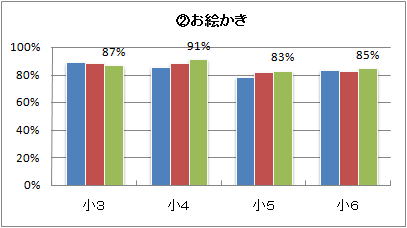

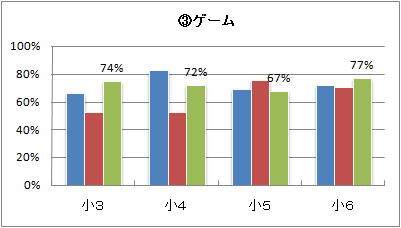

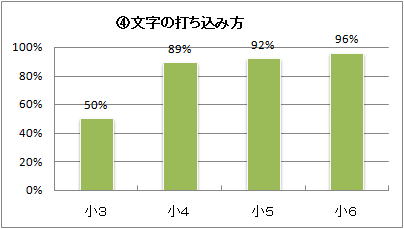

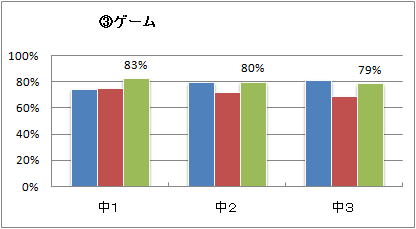

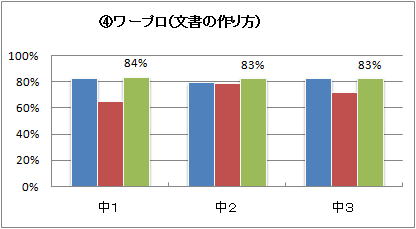

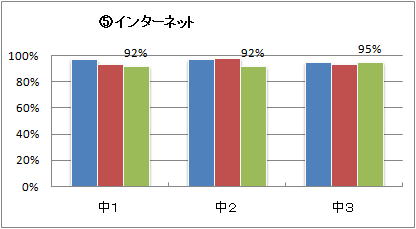

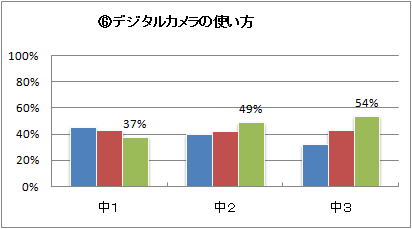

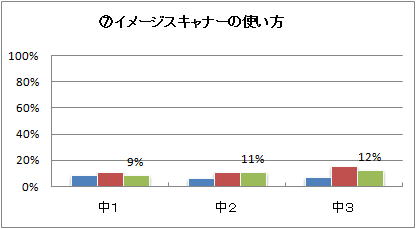

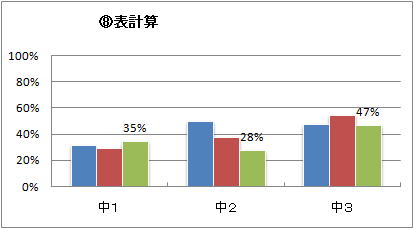

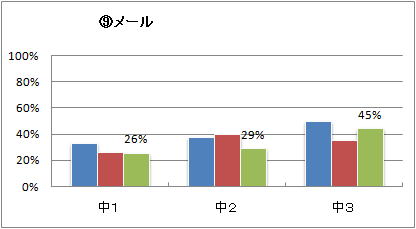

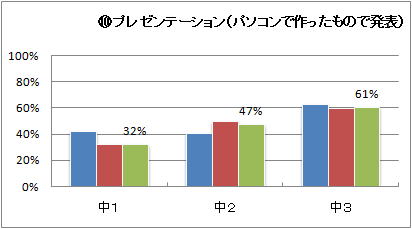

| 質問4.「できること」を全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

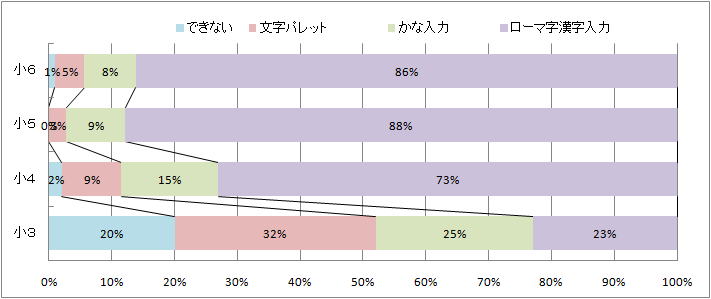

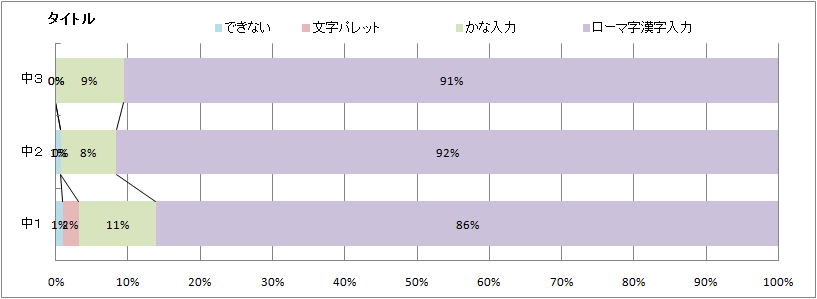

| 質問5.普段どんな方法で文字入力をしていますか。 | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

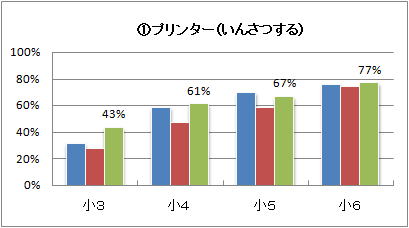

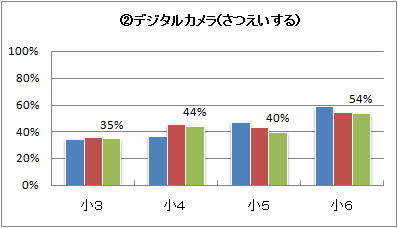

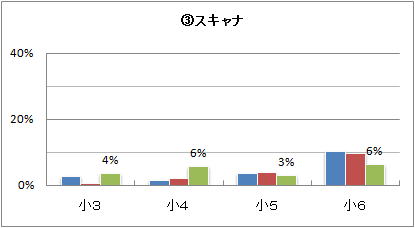

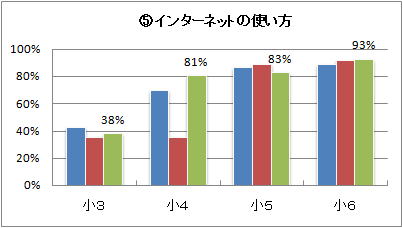

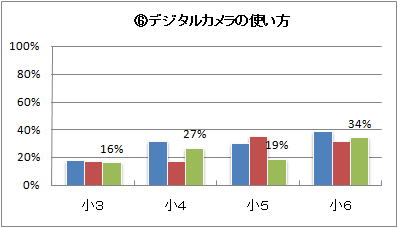

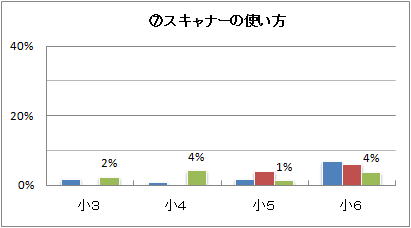

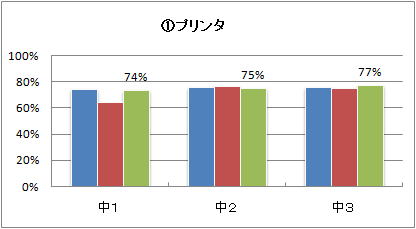

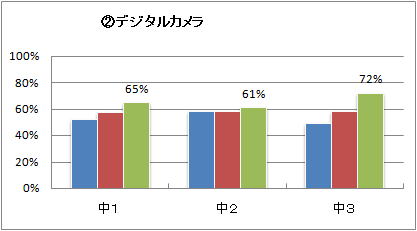

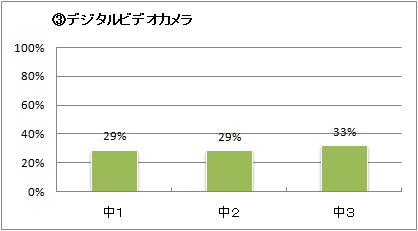

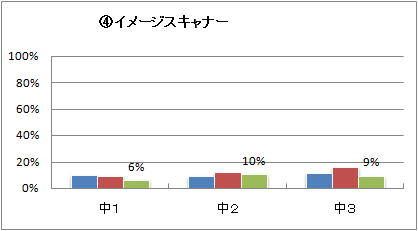

| 質問6.使うことのできるものを全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

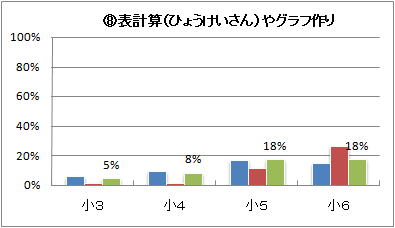

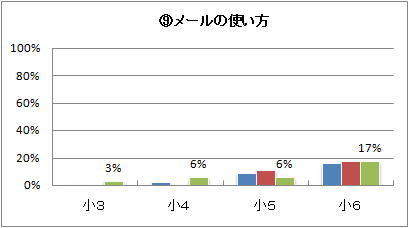

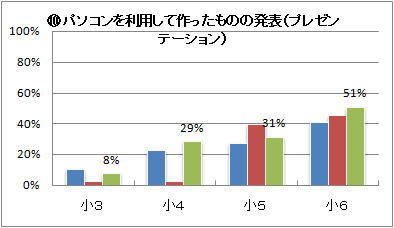

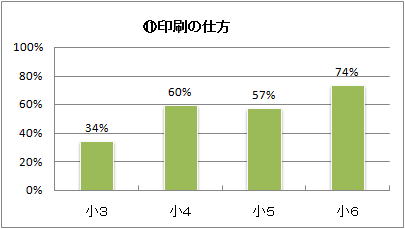

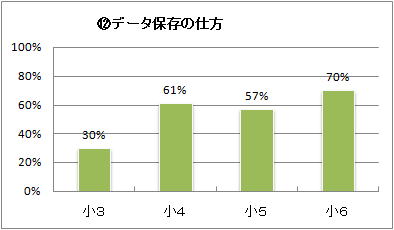

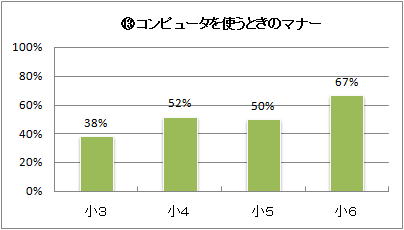

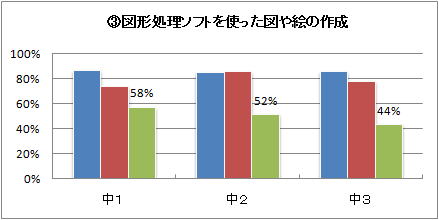

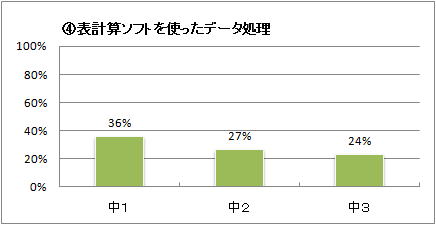

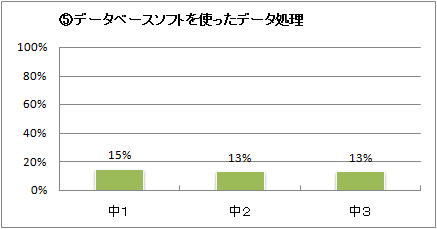

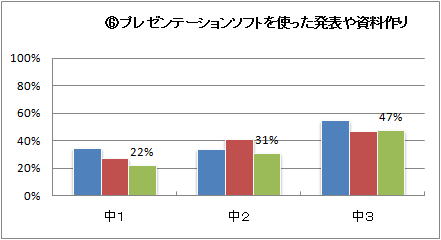

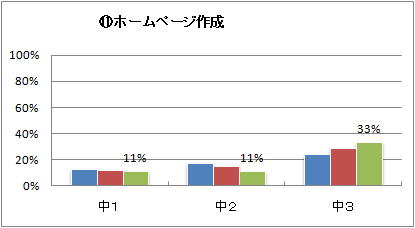

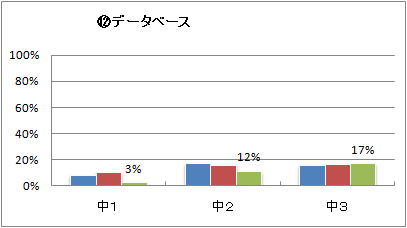

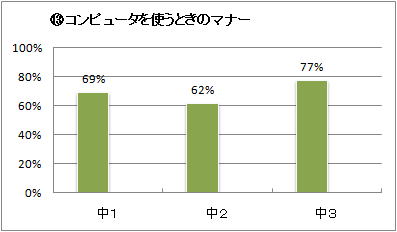

| 質問7.授業で学習した内容を全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

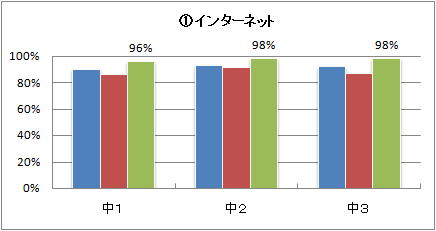

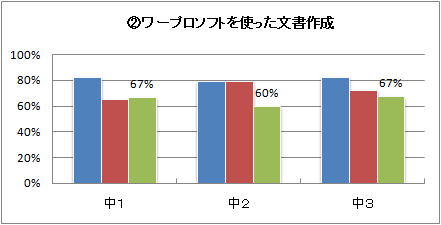

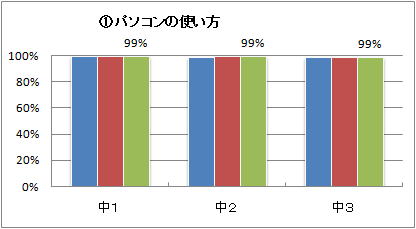

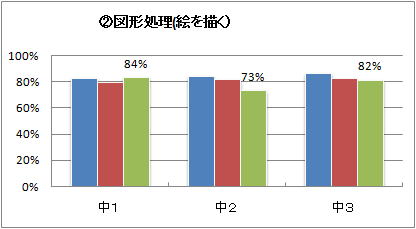

| 質問4.「できること」を全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

| 質問5.普段どんな方法で文字入力をしていますか。 | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

| 質問6.使うことのできるものを全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

|||||||||||

| 質問7.授業で学習した内容を全て選んでください。 | |||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

| 【 考 察 】 | |||||||||||

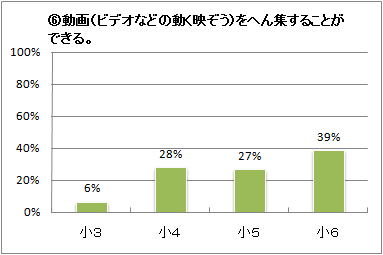

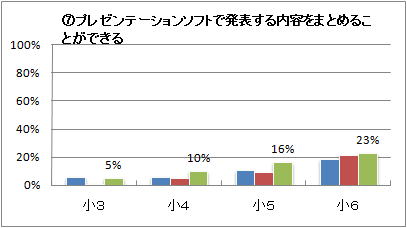

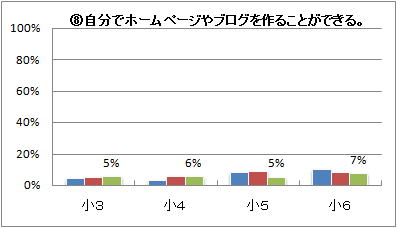

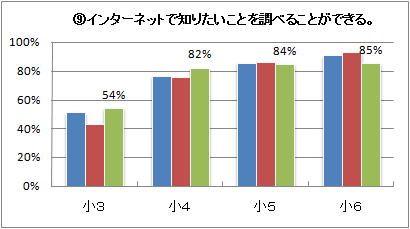

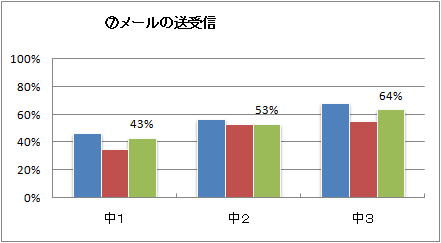

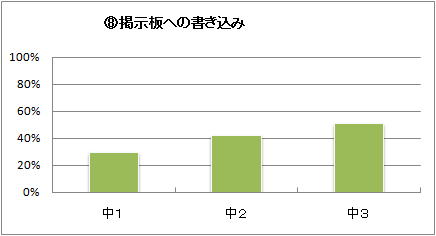

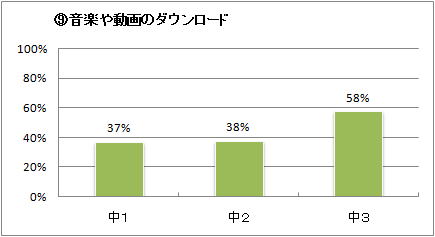

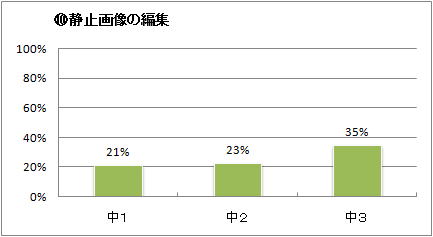

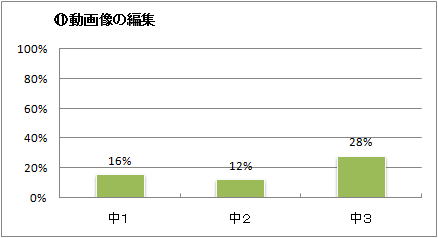

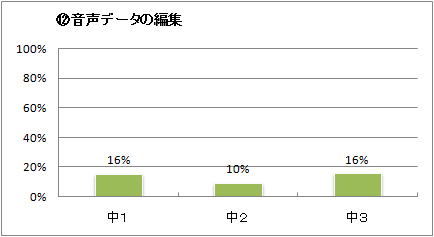

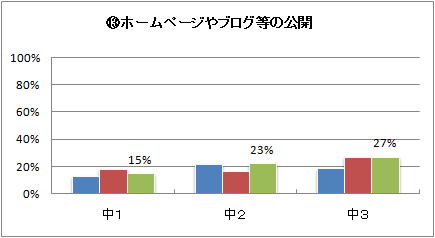

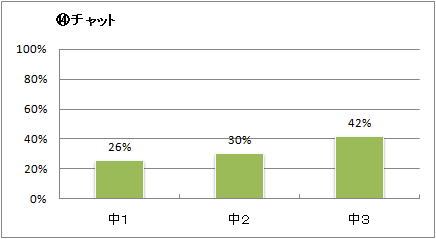

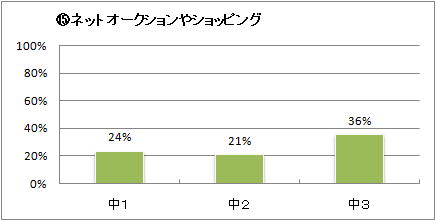

| 《小学校》 児童のリテラシーについては,ここ2~3年横ばい傾向が見られる。活用内容としてはインターネットを使って情報収集することが中心となっている。基本的な操作の中でデータの保存の仕方ができる割合がもう少し伸びてほしい。しっかりと自分の意図した所へ保存できない,といったことが多々あるようである。 また,デジカメを使える児童がのびない。社会の見学,理科の観察等でもっともっとデジカメを使わせたいという教師の願いがあるものの児童が使えるデジカメが不足している学校が多いのではないだろうか。 そんな中,動画を編集できる自動の割合が比較的高いのには驚かされる。これからますます動画の編集場面が増えていくことが予想されるが,現在の小学校に設置されている機器は動画編集といった学習内容を想定していなかったこともあり,メモリ等の問題で十分対応できる機器とはいえない現状である。 情報発信の手段として,プレゼンソフトで発表することができる割合も徐々に高くなってきている反面,メール使用は下降気味である。メールに関しては1校だけではできないので,複数校間での連携が不可欠であるが,相手校を見つけるなどの人的ネットワークも課題である。 《中学校》 中学生のリテラシーについてもほぼ横ばい傾向であるが,インターネットができる生徒はほぼ100%近くにせまっている。ワープロソフトの文書作成が落ちているのは,「ワープロ」という言葉そのものが子どもたちにと手はなじみの薄い物になってきているのではないだろうか。 メール,掲示板,音楽等のダウンロード,チャットなど授業で学習した物というよりは日常生活の中で活用している物がどんどん多くなってきている。特に,掲示板の書き込みは中3では半数以上の子が経験している。また,ブログ等の公開も3割近くの子ができると答えている。チャトやネットショッピングの割合も高い。 やはりこれからはリテラシーの向上と同時にネット社会で自分自身を守る情報モラルの育成が一層の課題である。 |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|||||||||||